企業の業績を向上させる効果的なメソッドを「100年塾」において発信し、中小企業を確実な成長へと導く株式会社ウィルウェイの代表取締役である金村秀一様にお話を伺いました。

- 1. 21歳で会社を設立されたきっかけについてお聞かせください。

- 2. それからウェブ制作、マーケティングサポートや食人材派遣など、会社のステージに合わせて事業展開されたとお見受けしましたが、その後の展開についてお伺いしたいです。

- 3. 金村様が実施されている「逆算経営計画」とはどのようなものですか。

- 4. 株式会社ウィルウェイおよび経営塾「100年塾」について、詳細をお伺いしたいです。

- 5. 「100年塾」を展開するきっかけは何だったのでしょうか。

- 6. 社員数30人以下の小規模な企業の経営者を対象とされた理由を教えてください。

- 7. 塾生としてアトツギ社長が多いのですか。

- 8. アトツギの方の場合はどのようなニーズが多いですか。

- 9. 「100年塾」では事業承継について学ぶことも可能でしょうか。

- 10. 後継者に必要とされるスキルやマインドセットには、どのようなものがあるとお考えですか。

- 11. アトツギが「逆算経営計画」を活用することで得られる効果はどのようなものですか?

- 12. 「100年塾」という名前にはどのような意味が込められているのでしょうか。

- 13. これから事業承継に挑むアトツギたちが成功するために、心がけておくべきポイントについて教えてください。

21歳で会社を設立されたきっかけについてお聞かせください。

僕はかなり変わったきっかけですよ。まず私の父も事業をやっていて、21歳の誕生日、会社を立ち上げて登記簿謄本を持ってきて、はいプレゼントと送ってもらいました。それが創業です、信じられないでしょう。

しかもそのときの会社名が、「寿宝」というんですよ。誰も応募に来ないような名前だと(笑)。結局その半年後くらいに上野御徒町で、北海道から仕入れた蟹を使った物産展を内容として事業がスタートしました。

そのときは大学生で、4年生で授業もなかったのでその暇な時間を充てていましたね。

それからウェブ制作、マーケティングサポートや食人材派遣など、会社のステージに合わせて事業展開されたとお見受けしましたが、その後の展開についてお伺いしたいです。

物産展の事業が終わってからは、まずWebディレクターをやってました。Web制作の現場ではお客さんと制作側で言葉が合わないことが多いので、その間に立って調整する役割ですね。そこから派生してシステム開発とか顧客管理のシステム作りにも関わるようになり、29歳までその仕事を続けました。

次いで29歳のときに上野で焼き鳥屋を始め、16年間続けて、2018年の12月まで運営していました。その間に焼き鳥屋を2店舗、ラーメン屋も2店舗出すに至りましたが、経営の仕方は完全に自己流で誰にも教わらなかったので、今思い返すとひどい経営だったという感じです。

そんな中、32歳のときに社内でちょっとしたクーデターみたいなことが起こりまして。社員が8人いたんですけど、そのうち上の4人が同じ日に退職届を持ってきたんです。もう正直「やめてしまえ!」って思いまして、経営を続けるか本気で悩んだんですけど、そこで初めて倒産しそうになりました。

金村様が実施されている「逆算経営計画」とはどのようなものですか。

先述したように、私は33歳まで完全に我流で経営をしていたため、結果が出ないまま苦しい状況が続いていました。

そんな中で経営計画書を作る運営手法について学ぶ機会があり、これは50年以上の歴史がある手法なのですが、実際に取り入れてみたところ、そこから会社が劇的に変わりました。私は現在51歳ですが、18年間で会社の経営が大きく改善されたんです。

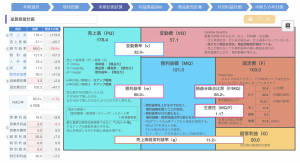

この経験を基に、現在は「100年塾」を通じて、多くの方に経営計画の作り方をお伝えしています。一般的な経営計画では売上から逆算して利益を考えますが、値引きすると粗利益が下がり、最終的に利益が残らないという問題が生じます。一方、私たちのやり方では、まずどれくらいの利益を確保すべきかを明確にし、そのために必要な売上はいくらかという考え方で経営計画を立てているんです。

そのために私たちが開発したのが「マネクト」というソフトで、これは利益からどの程度の売上が必要かを逆算することができます。たとえば、1000万の利益を2000万にしたいと思ったとき、どのくらい売上を上昇させればよいでしょうか。この質問、複数の社長に聞いても「二倍」という回答が返ってきました。ところがマネクトに必要な情報を入力してみると、「115%」と出てきます。たったこれだけの売上で倍の利益がでるんですね。

このような逆算の方式で経営計画を立てているので、100年塾の塾生の業績はものすごく良くなっているというわけです。

株式会社ウィルウェイおよび経営塾「100年塾」について、詳細をお伺いしたいです。

当社の事業は基本的に100年塾を中心に展開しており、100年塾の中に弊社の経営計画書をベースにしたさまざまなプログラムが組み込まれています。具体的には、幹部養成塾や社員塾、さらに人事評価制度の導入支援、採用支援などを行っています。

特に採用に関しては、当社では毎年2名の新卒採用を継続しているいるのですが、昨年は会社説明会に108名の学生が参加し、今年もすでに126名ほどが参加しているなど、採用倍率が極めて高くなっているので、塾生に提供できるノウハウも多数ございます。

また、私たちは「コンサルティング」という言葉をあえて使っておりません。一般的なコンサルティングは一対一で行うことが多く、社長が納得しない限りなかなか行動に移せないため、成長速度が遅くなりがちです。一方で100年塾は経営塾の形式を取っており、毎月全国から20〜30名の社長が集まり、小田原で合宿形式のプログラムを実施しています。このような環境では、他の成功事例を目の当たりにし刺激を受けることで、参加者が自然と積極的に動くようになります。一対一のコンサルティングでは得られないスピード感のある成長を実現できるのが、この経営塾の大きな特徴です。

「100年塾」を展開するきっかけは何だったのでしょうか。

先ほどの話と重なりますが、私は32歳のときには借金を完済しても手元に約5000万円の現金が残るほどでしたが、会社経営に関しては自暴自棄になり、もう辞めてしまおうとすら思っていました。

ただある社労士の方から「若すぎるのだから、もう一度学び直しては」と助言をいただき、それをきっかけに始めたのが今のやり方なんです。経営計画書と環境整備、この二点を導入するだけで、当時33歳の私も経営を安定させることができました。つまりこの手法には非常に高い再現性があるんです。

イメージしやすい例として、大阪には片側7車線の広い道路があるんです。その道路に白線がなかったら、どうなるでしょうか。事故が起こらない自信があるかといえば、ほとんどの人が「ない」と答えるでしょう。実は中小企業経営では、まさにこの「白線がない状態」が起こっているんです。

つまり私たちが普段交通事故を起こさずに済んでいるのは、運転が上手だからではなく、道路に白線や交通ルールが整備されているからです。しかし多くの中小企業には、そうした「白線」=経営のルールがないため、社内で混乱が生じ、事故が多発し、生産性が低くなっているのです。

なのでこのような中小企業で経営計画書と環境整備を導入すると、大げさに言いますが、100%業績はよくなります。100年塾は現在14年目を迎えており、毎年更新制で運営していますが、その更新率は92.6%にもなります。どんな企業でも経営が変わって社員が生き生きと働けるようになる、そういう再現性が100年塾にはあるんですね。

社員数30人以下の小規模な企業の経営者を対象とされた理由を教えてください。

社員数30人以下という規模は、中小企業のおよそ9割を占めています。つまりそこをブレークできない会社が非常に多いということですよね。

より分かりやすく言うと、30人というのは「家業」から「企業」に変わる節目の規模だと思うんです。そこを乗り越えるには社長一人では難しいケースも多いので、そのサポートというポジショニングを取りました。

塾生としてアトツギ社長が多いのですか。

現在、100年塾の参加者の約6割がアトツギ社長です。直近では特に、アトツギ社長が中心になりつつあります。100年塾の入塾条件としては、現社長であることか次期社長として確定していることとなっているため、次期社長に就任することが決まっている跡継ぎの方には積極的にご参加いただいています。

また100年塾の大きな特徴として、先代経営者との関係構築を重視している点があります。例えば、塾に参加される跡継ぎ社長がいる場合、私が直接先代経営者のもとに挨拶に伺っています。会社まで足を運び、先代と1時間ほどしっかりお話をさせていただくことで、先代から入塾を快諾されることがほとんどです。

また、「実践経営塾」と名付けている理由ですが、100年塾では、机上の空論ではなく、実際に会社が変わるための具体的な内容のみを学びます。「○○の法則」や「○○理論」といった抽象的な話ではなく、リアルな経営改善のノウハウを提供しているのが特徴です。

アトツギの方の場合はどのようなニーズが多いですか。

跡継ぎ社長の方々が抱えるニーズとしては、どうすれば先代に着いてきた社員と上手くコミュニケーションを取れるか、また意思決定をスムーズに進められるかといったものがダントツで多いです。また跡継ぎ社長と先代の確執が問題となっている場合もありますが、ここは私がすぐに介入し解決を図るため、大きな障害にはなりません。

次の段階として、社員が跡継ぎ社長のもとで一生懸命働こうという姿勢になった後には、戦略立案の必要に迫られるので、先述した「マネクト」を使い、策定と実行のサポートを行っています。

このようなサポートは大手のコンサルティング会社の一社員では解決できない領域なので、100年塾では、すべての塾生に対し責任を持って支援させていただいております。

「100年塾」では事業承継について学ぶことも可能でしょうか。

もちろん事業承継についての指導も可能です。たとえば承継においてほとんどの方が軽視している要素として、株式の配分があります。ここは本当に重要で、たとえば跡継ぎが三人兄弟として株を三等分した場合、間違いなくこの全員が不孝になります。ですので長期的なスパンで承継のタイミングや株式配分についてアドバイスさせていただき、あちらに理解していただけない場合は、先代社長のところまで僕が直接出向くこともありますね。

後継者に必要とされるスキルやマインドセットには、どのようなものがあるとお考えですか。

まず前提として、跡継ぎ社長の方々は基本的に非常に優秀です。先代社長から受け継いだカリスマ性がありますし、それに加えてITスキルやリテラシーの高さが際立っていることが多いです。

ただし唯一劣っている部分があるとすれば、コミュニケーション能力です。多くの跡継ぎ社長は、自分の能力やスキルを生かして、スピーディーに改革を進めようとします。しかしその際に社員とのコミュニケーションを軽視してしまうと、ほぼ確実に失敗してしまうんです。

社長に就任したらすぐにでも自分のビジョンを実現したいという気持ちになるのは当然ですが、だからこそ私は「就任1年目は何もしない」とアドバイスしています。1年目は改革を急がずに、社員とのコミュニケーションをしっかり取る期間として、社内の人間関係や組織の文化を深く理解することが、その先の経営を円滑に進める鍵になります。

経営というのは結局のところ「人」で成り立っているので、優れた戦略やスキルを持っていても、社員の心を無視して突き進むと大きな痛手を負ってしまいますね。

アトツギが「逆算経営計画」を活用することで得られる効果はどのようなものですか?

先述したように、多くの経営者が自社の経常利益を倍にするためには売上を何%アップさせる必要があるのかを答えることができません。その理由はシンプルで、多くの経営者は利益から逆算して経営計画を立てるという考え方を持っていないからです。

100年塾では、合宿に参加された社長が実際に経営計画を作成し、私のチェックを受けるプロセスを踏みます。その際に社長が経営計画を持ってきたとして、私は「この計画を基に利益を倍にしたバージョンをもう一度作ってみてください」とお願いするんですね。するとほとんどの社長が最初は「それは無理ですよ」と言って、一度部屋を出ていきます。しかししばらくしてノックの音が聞こえ、ニコニコしながら戻ってきて、「金村さん、これならいけそうです!」と言うんです。

これは何が起こっているかというと、逆算経営計画によって、社長自身の思考の限界を突破できているんですよ。人生って面白いもので、「できるかもしれない」と思ったことしか現実にならないんです。逆算経営計画を取り入れることで、可能性が広がり、それがそのまま現実の成果につながるのです。

「100年塾」という名前にはどのような意味が込められているのでしょうか。

殆どの方が「100年続く会社を作りましょう」という意味だと思われるかもしれませんが、これは表向きの意味で、裏にはもう少し深い意味が込められています。

慣用的に、「人間は二度死ぬ」と言われることがあります。一度目は命が尽きたとき。二度目は人の記憶から消えたときだと。

100年塾では、経営計画書を作成する際に、単なる数字の計画ではなく、会社の歴史もしっかりと記録します。例えば、私の会社の経営計画書には、こんな風に書いてあります。

創業社長の金森秀和が大学4年の夏に、父・金村純一からプレゼントされた有限会社寿宝で、台東区上野6丁目で北海道から生きた蟹を仕入れて販売する物産展から始まる。

ここであえて父の名前を載せているのは、会社が続く限り父の存在が企業の歴史の中で語り継がれるからです。つまり会社が存続し続ける限り、父は二度目の死を迎えないんです。

100年続くだけではなくて、2度目の死を迎えることのないような文化を作れる会社を構築していきたい、というのが本当の100年塾の意味ですね。

これから事業承継に挑むアトツギたちが成功するために、心がけておくべきポイントについて教えてください。

先ほども言ったように、跡継ぎ社長の方というのは基本的に優秀です。けれどもそこに人間的な部分が少し欠けているところがあるので、そこを外部からの支援を駆使して補完していただきたいです。

「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」という言葉がありますが、このフレーズ通り後継ぎ社長にはさらに遠いところまで経営事業を持っていってほしいという気持ちがあります。そのためには僕たちのような人間がいくらでも知恵を貸すので、社会になくては困るような会社を作っていってほしい、というのが僕からのお願いです。

[先着30名!]金村様の著書をもらえるプレゼントキャンペーンを実施!

申し込み方法:

1.事業承継ラボのXと金村様のXをフォロー

2.プレゼントキャンペーンのツイートをリツイート(事業承継ラボXの固定ポストにあります。]

3事業承継ラボのDmにお名前と住所をお送りください。

小さな会社が劇的にかわる すごい人事評価・報酬制度のつくり方 単行本

小さな会社で人事評価制度が失敗に終わる理由の第1位。それは制度が「複雑すぎる」こと。

専門家が作った人事評価制度は複雑で、小さな会社では社員はもちろん導入を決定した社長までも、何をどうすれば評価されるかが曖昧でわかりづらい

この本で紹介する方法は、A3用紙の人事評価シート、たった1枚で完結するシンプルでわかりやすいもの。そのため、社員はどうすれば給料が上がるのか、賞与が増えるのか、昇進できるのかきっちりとわかり、それに向かって努力できる。

社員に対する「相対評価」×「粗利益連動型」×「グループ別報酬」で、小さな会社の「いる気社員」が「やる気社員」に変わる、新しい時代の「評価面談シート」を解説。

さらに、本書で紹介するこの「評価面談シート」がダウンロードできるので、すぐにそのまま使えて会社に導入できる!