「声磨き®」という独自の自分磨きメソッドを確立し、新時代のヘルスケアとして全国各地を元気にしていく株式会社ボイスクリエーションシュクルにおいて、スポーツビジネス業界で培ったキャリアを活かし、「声磨き®×スポーツ」事業を推進しているアトツギである佐藤 直様にお話を伺いました。

- 1. 株式会社ボイスクリエーションシュクルの事業概要についてお聞かせいただけますでしょうか。

- 2. 社名の由来についてお伺いしたいです。

- 3. お母様が創業されたと伺いましたが、どのようなきっかけがあったのかご教示ください。

- 4. 女性特有の課題とはどういったものでしょうか。

- 5. 話し方講座などの具体的な内容を伺いたいです。

- 6. 具体的な活動内容について、さらに詳しく教えてください。

- 7. 前職でスポーツビジネス業界に従事されていたと伺いましたが、2021年6月に家業に戻られたきっかけや背景について教えていただけますでしょうか。

- 8. 家業に戻られた際、「佐藤さんの娘さん」と見られることが多かったとお伺いしましたが、その状況をどのように乗り越えられたのでしょうか。

- 9. アトツギとして取り組まれている事業などの活動についてお伺いしたいです。

- 10. 「スポーツ×声磨き」がコンセプトの新規事業についてお伺いしたいです。

- 11. どのようなチームと提携しているのでしょうか。

- 12. やはりスポーツビジネスに関わってきたキャリアがあってこそこのようなプログラムに行き着いたのでしょうか。

- 13. 最後に、今後の展望や目標について教えていただけますでしょうか。

株式会社ボイスクリエーションシュクルの事業概要についてお聞かせいただけますでしょうか。

「声のチカラで日本を元気に」というミッションを掲げ、「声磨き」を全国各地に展開しております。

創業が2009年、株式会社としての設立が2013年、元々は浦和で女性のための話し方スクールという形を取っておりました。ですが、声や話し方における課題は男性やビジネスパーソン・法人向けにも展開できるということで、現在は多方面に事業を広げています。

具体的には学校教育の場で14年に渡り「ボイススピーチトレーニング」という授業を担当したり、高齢化社会における建康つくり・介護予防のためのプログラムとして「のどを鍛える健康声磨き」を各地の自治体と協力したりもしています。

社名の由来についてお伺いしたいです。

社名が「シュクル」とありますが、これはフランス語で「sugar」、つまりは砂糖です。

私たちが佐藤であることと、コミュニケーションにちょっぴり甘みを持たせることで潤いのある社会を創造したいという意味を込め、またフランスに住んでいた経験もあり、フランス語でこのような社名にしました。

お母様が創業されたと伺いましたが、どのようなきっかけがあったのかご教示ください。

元々母は父の仕事で海外を転々としていましたが、就業の関係で働くことができずずっと専業主婦として過ごしていました。自分も何か社会の役に立ちたいという思いを長年抱えていたようです。

その後40歳で日本に帰ってくると、まずアナウンススクールに通ってラジオの世界に入っていきました。以後10年弱ラジオパーソナリティをしていましたが、その期間にラジオというメディアの性質上声にまつわる悩みを聞く機会が多く、そこでビジネスの可能性を感じたそうです。

これまでの経験から分かることでもありますが、海外では幼少期から話して伝えることを重視され、物心着いてからはプレゼンやディベートが科目として学校にあるのと比較すると、日本の教育では「喋る」能力が意識されておらず、だからこそ人前で話すことに苦手意識を持つ人も多いのです。音読をさせられて先生から「お腹から声を出して!」と言われても、どのように声を出すのかという手法を習っているわけではありませんよね。

もちろん当時も他の話し方スクールはありましたが、女性ならではの悩みに寄り添ったものは見当たらなかったので、「日本初・女性専用話し方スクール」という要素を押し出して創業した、という流れになります。

女性特有の課題とはどういったものでしょうか。

たとえば女性活躍推進の中で管理職に抜擢されたけれども、これまで人前で話すことから逃げて来た…会社の期待に応えたい…男性社会の中でコミュニケーションを円滑に進められない…といった悩みを抱えた女性が駆け込み寺のようにいらっしゃいます。

それに限らず、会社の中で主張が男性上司に伝わらない、というのは女性ならではの悩みとして大きいので、そういった部分に需要があると感じますね。

話し方講座などの具体的な内容を伺いたいです。

私たちは「声磨き」という体系立てられた独自のメソッドを構築し、全国各地で展開しています。

その基盤となっているのは、声を出すということは、喉や口だけでなく身体全体を使うフィジカルな動作なんだという考えです。たとえば表情筋が動いていないと声に響きが出ないですし、しゃべり続ける持久力を保つためにもトレーニングが必要です。

改めてメソッドを振り返ると、声の出し方というのも本当に多様で奥が深い世界だと感じますよ。

具体的な活動内容について、さらに詳しく教えてください。

お若い方だとあまり課題として感じられないかもしれませんが、人と会う/喋る機会が減っているご高齢の方は、喉の筋肉が老化とともに衰えてしまい、物理的に声が出なくなるんです。そこで私たちの「声磨き」で衰えた喉の筋肉をトレーニングすることで対策・予防できることから、その需要が特にコロナ禍を経て一気に高まってきています。

また誤嚥性肺炎で亡くなる方が急増していることが社会問題となっていますが、喉を鍛えることで誤嚥予防にもつながるのです。

こうした「声」を使った介護予防が今までにない斬新な切り口ということで、全国各地の行政自治体やカルチャースクールなどのべ1,000講座・30,000人へ講座講演を提供し、喉を鍛えることの重要性を普及啓発しています。

前職でスポーツビジネス業界に従事されていたと伺いましたが、2021年6月に家業に戻られたきっかけや背景について教えていただけますでしょうか。

背景としては一つではありませんが、特にコロナ禍が大きな転機でした。対面授業が難しくなり、本部の浦和で行っていた授業が全面的にクローズするなど、スクール事業は大打撃を受けました。ただ母がコロナ前からZoomの勉強をしていたおかげで、オンライン授業や説明会への切り替えがスムーズに行えたんです。それによって、今まで浦和に限定されていた活動が全国に広がるきっかけとなり、結果的にお申し込みや成約が増えていきました。

スクールに関して、もともと積極的な広報活動はしていませんでしたが、私自身も家業に入る前から「世の中にとって良いことをしている」という自負があったので、この機に乗じて規模を拡大していく可能性を感じました。ただ、事業拡大にあたり代表である母だけでは管理し切れない部分もあり、私のこれまでに経験を活かしてサポートできる部分があるのではと思ったため、そこから積極的に関わるようになりましたね。

正直、母が創業した当時の私は高校生だったので、家業という実感は薄く、就職してからも自分の好きなスポーツ業界でずっと働くつもりでした。しかし学生時代からイベント等を手伝う過程で「世の中にとって良いことをしている」と自分自身も実感するとともに、47歳で起業した母の偉大さを改めて認識するようになりました。そんな心情の変化もあって、気づけば自然と一緒に活動するようになっていました。

家業に戻られた際、「佐藤さんの娘さん」と見られることが多かったとお伺いしましたが、その状況をどのように乗り越えられたのでしょうか。

やはり地元では母の存在感がとても濃かったため、「あの佐藤さんの娘」という先入観やレッテルを貼られることが思った以上にありました。新規事業でやりたいことを話してもフラットに受け入れてもらえず、もどかしさを感じることが多かったですね。そこで私自身の印象を強く変えないとこの先やっていけないな…という危機感を入社一年目で強く感じました。

その一つの転機になったのが、埼玉県が主催する「SAITAMA Smile Women ピッチ」に挑戦したことです。最初は軽い気持ちで応募しましたが、初年度は二次審査で落ちてしまい、悔しい思いをしました。そこで1年間本業で知見を深め、2年目に再挑戦した結果、ファイナリストに選出され2つの賞を受賞することができました。地元メディアでも多数取り上げて頂きました。すると、自分の力で目に見える結果を出したことで、地元の方々からの見られ方が少しずつ変わったのが実感できたんです。

それをきっかけに「アトツギ甲子園」にも挑戦し、地方大会まで進むことができましたし、「SAITAMA Smile Women ピッチ」と「アトツギ甲子園」に立て続けに挑戦したことが、大きな流れを変えるきっかけになったと感じています。

アトツギとして取り組まれている事業などの活動についてお伺いしたいです。

最初の1年間は、まず自社の事業をしっかり理解しつつ社内やステークホルダーとの信頼を築くことに注力し、2年目以降はより攻めた取り組みに挑戦しました。ビジネスコンテストをきっかけに新規事業や広報活動に力を入れることで、結果的にメディア露出が増え、事業としての勢いが乗ってきたのもこの頃です。

特に「アトツギ甲子園」では、声磨き健康経営のプランに続き、「スポーツ×声磨きで地域活性化(声縁でつながる声磨き)」という新しいビジネスプランを発表しました。このプラン自体は、2021年に入社したときからアイデアとして温め続け、3年かけて準備してきたものです。ただ最初に提案した際にはまだ実績もなかったため、「マネタイズできない」「実現が難しい」といったネガティブな意見ばかりが返ってきました。「娘の趣味」と言われたこともありました。

結果的に、健康経営のビジネスを先にリリースし、メディア露出を増やし、周囲の聞く姿勢が整い始めたころを見計らい、「スポーツ×声磨き」の事業を始動させることができました。最初は理解されなくても、地道に実績を重ねることで周りの見方が変わり、結果的に事業としての道筋をつけることができましたね。

「スポーツ×声磨き」がコンセプトの新規事業についてお伺いしたいです。

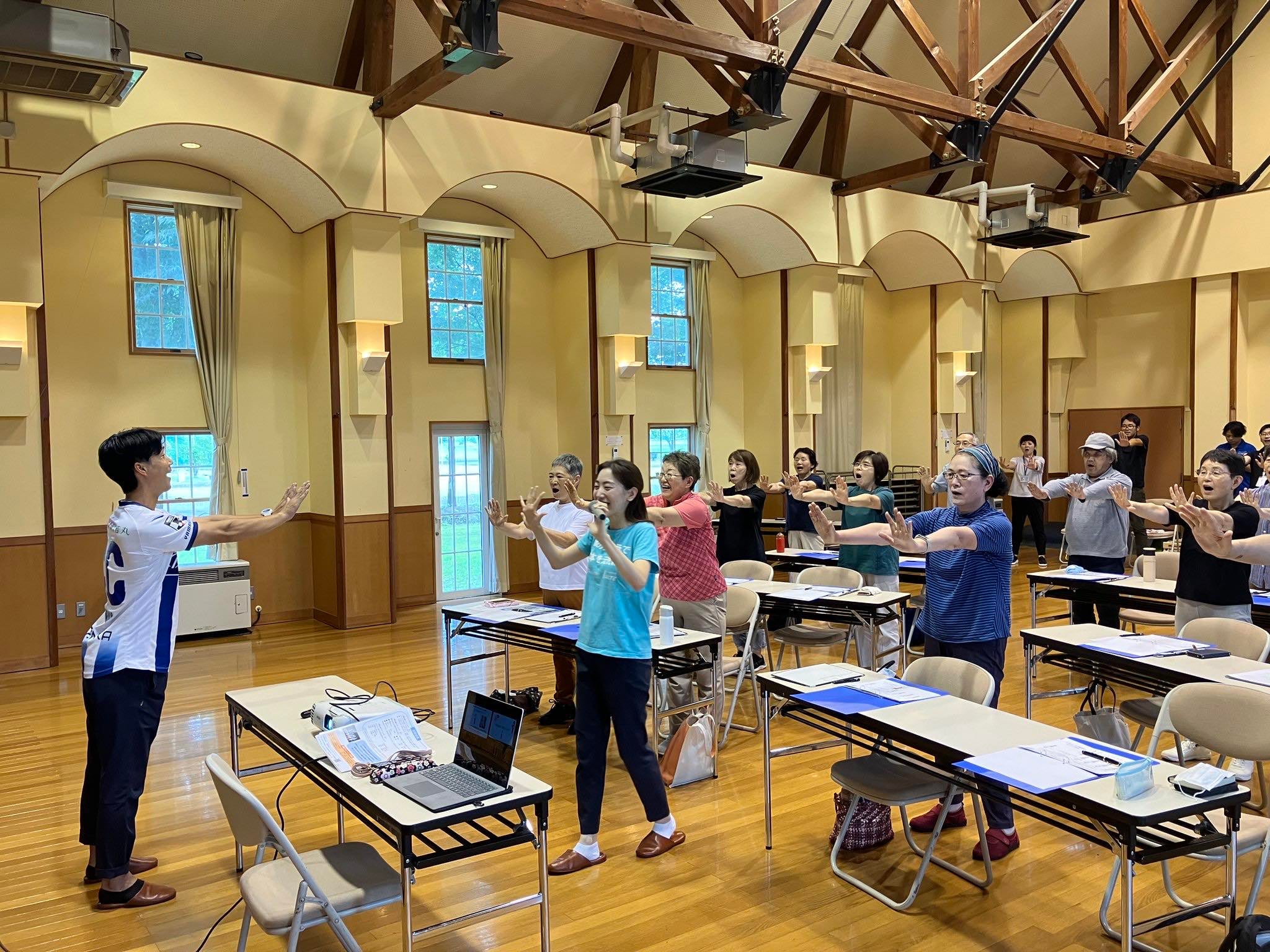

“磨いた声で地元のスポーツチームに声援を送ろう!”というコンセプトのもと実現したのが、「声縁でつながる!声磨きプロジェクト」です。これは地域住民とスポーツチームを繋ぎ、超高齢化社会に向き合いながら地域を活性化することを意図したプログラムです。具体的には試合のない日に地域の高齢者の方々みんなで声磨きトレーニングや応援歌の練習を行い、参加者が健康になるだけでなくその磨いた声の成果披露を試合当日に応援という形で実践しよう、という内容になっています。

特に節目となったのが5月に「4年ぶりの声出し応援」が復活したことでした。コロナ禍で声援が禁止されていた分、声を出して応援する楽しさが改めて注目されるようになり、年末の流行語大賞でも「4年ぶりの声出し応援」がトップ10にノミネートされるなど、社会的な追い風がありました。

プロジェクトの目的の一つとして、高齢者の方々にスポーツへの興味を持つきっかけを作ることもあります。スポーツに興味のない人たちは、ただ無料チケットを配られても試合に足を運ばないものですから、「声磨き」という切り口を活用し、健康をサポートしながら地元スポーツチームを応援する楽しさを伝えているんです。

どのようなチームと提携しているのでしょうか。

私たちは埼玉浦和を拠点にしていますが、現在は山形県のサッカークラブ(J2)「モンテディオ山形」と連携して活動を進めています。これはスポーツ庁が主催している「スポーツオープンイノベーション推進事業(SOIP)」において、モンテディオ山形が「高齢者に向けた社会課題を解決したい」というテーマで募集を行っており、私たちがそのプロジェクトに応募したことがきっかけでした。

具体的には、自治体と連携して介護予防の一環として声磨き講座を開催し、地域の高齢者の方々の健康を支援したり、シニアデーというイベントを企画して試合観戦をより楽しめるような環境づくりをクラブと共創を通じて創り上げています。さらに、声磨きをきっかけに60歳以上のシニアコミュニティ(O-60 モンテディオやまびこ)を形成し、地元のスポーツクラブへの応援を通じて地域活性化に繋げる活動も行っています。

この取り組みは令和5年と6年の2年連続でスポーツ庁の事業に採択されていまして、山形では具体的な事例が積み上がっていますので、今後はこういった経験をもとに他の地域にもこのモデルを広げていきたいと考えています。

やはりスポーツビジネスに関わってきたキャリアがあってこそこのようなプログラムに行き着いたのでしょうか。

正直なところ、私自身もスポーツビジネスにはまだまだ携わっていきたいという思いがあったので、「スポーツ×声磨き」で何か新しいことができないかと考えたのが最初のきっかけでした。やはり「声」というのは本当に汎用性が高くて、高齢化の社会課題の解決に有効ですし、それをスポーツクラブと組み合わせたら新たな価値や相乗効果が見出せるんじゃないかという自信はありましたね。スポーツビジネスで培った現場での課題感を基に仮説を立て、ロジックを組み立てていくうちに、企画が徐々に出来上がってきたという形です。

また私自身スポーツビジネスの経験がなければこのアイデアは生まれなかったと感じますが、元々当社が健康づくりや介護予防を主軸に事業展開しており、全国に広がるインフラやノウハウがあったというバックグラウンドも大きかったです。

とはいえコロナ禍というタイミングもあり、以前スポーツ業界にいたからといってすぐに実現できたわけではありませんでした。実績を積み重ねる最初の段階では苦労することも多かったですが、それでも試行錯誤を続けてきたことで、徐々に道筋が見えてきました。

最後に、今後の展望や目標について教えていただけますでしょうか。

現在進めている「声縁でつながる!声磨きプロジェクト」については、より広範に広げることで全国各地の課題解決に貢献していきたいです。「声」には様々な課題を解決する可能性があると強く感じていますので、スポーツに留まらず「声のチカラで日本を元気に!」という私たちのミッションをいかに多くの人に届けられるかが、今後さらに追求していくべきテーマになりますね。

幸いなことに、私たちのビジネスは時代や組み合わせの面でも恵まれており、私自身「声磨き」という分野が好きで楽しみながら取り組んでいますが、一方で、アトツギの方々の中には「やりたくて入ったわけではない」「この業界に興味はないけど仕方なく」という方も少なくないと思います。

そのような方々にも、自分の興味を持てるポイントや、ここなら頑張れると思える部分を少しでも見つけてもらいたいと思っています。まず楽しんで仕事をすることが、周りの人々にもインスピレーションを与えると信じていますし、これからもそういった姿勢で取り組んでいきたいです。